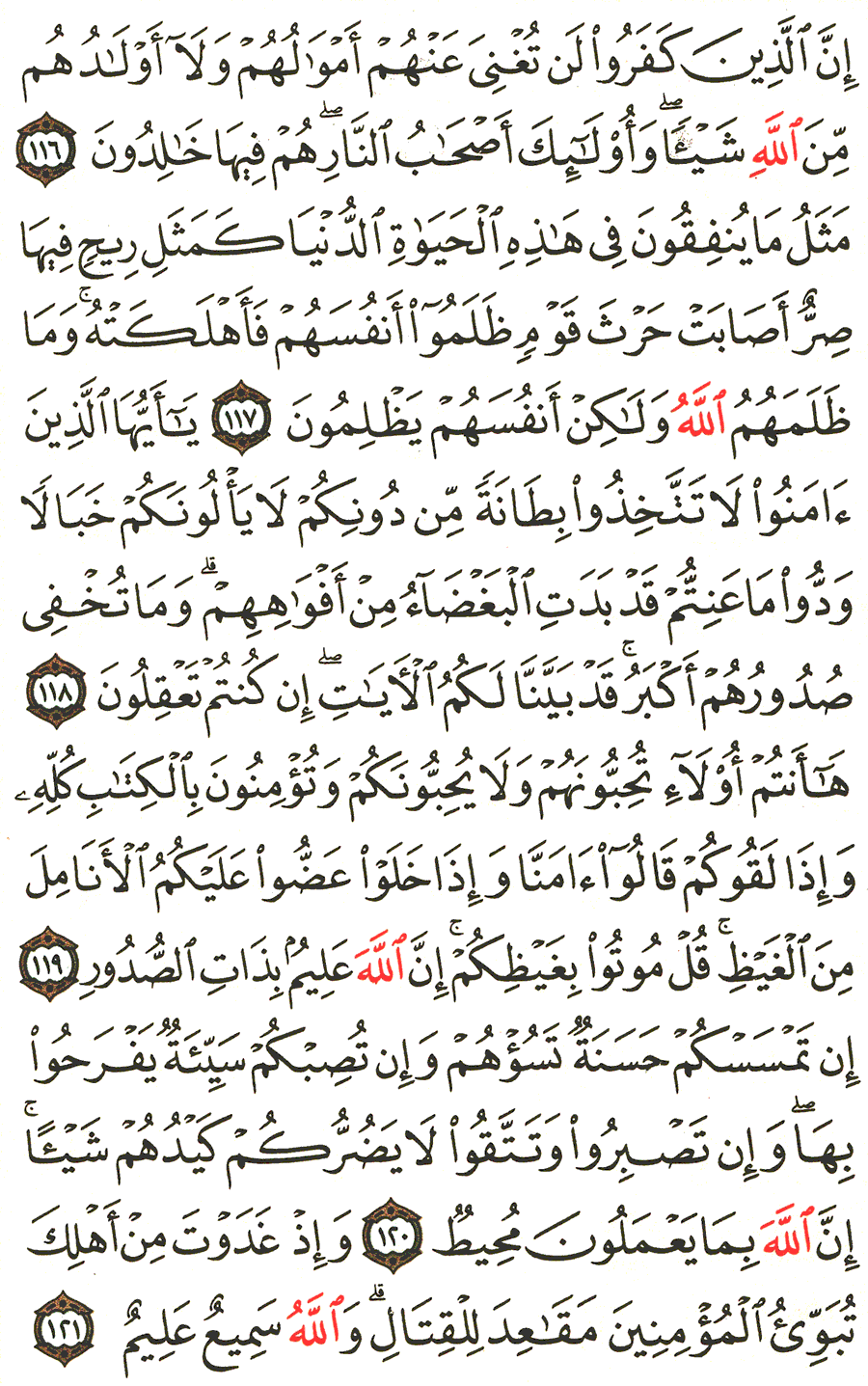

سورة آل عمران | للقراءة من المصحف بخط كبير واضح

| استماع mp3 | الجلالين&الميسر | تفسير الشوكاني |

| إعراب الصفحة | تفسير ابن كثير | تفسير القرطبي |

| التفسير المختصر | تفسير الطبري | تفسير السعدي |

تفسير ابن كثير تفسير الصفحة 65 من المصحف

** يَأَيّهَا الّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتّخِذُواْ بِطَانَةً مّن دُونِكُمْ لاَ يَأْلُونَكُمْ خَبَالاً وَدّواْ مَا عَنِتّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَآءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيّنّا لَكُمُ الاَيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ * هَآأَنْتُمْ أُوْلآءِ تُحِبّونَهُمْ وَلاَ يُحِبّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوَاْ آمَنّا وَإِذَا خَلَوْاْ عَضّواْ عَلَيْكُمُ الأنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُواْ بِغَيْظِكُمْ إِنّ اللّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصّدُورِ * إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيّئَةٌ يَفْرَحُواْ بِهَا وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتّقُواْ لاَ يَضُرّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً إِنّ اللّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ

يقول تبارك وتعالى ناهياً عباده المؤمنين عن اتخاذ المنافقين بطانة, أي يطلعونهم على سرائرهم وما يضمرونه لأعدائهم, والمنافقون بجهدهم وطاقتهم, لا يألون المؤمنين خبالاً, أي يسعون في مخالفتهم وما يضرهم بكل ممكن, وبما يستطيعون من المكر والخديعة, ويودّون ما يعنت المؤمنين ويحرجهم ويشق عليهم, وقوله تعالى: {لا تتخذوا بطانة من دونكم} أي من غيركم من أهل الأديان, وبطانة الرجل هم خاصة أهله الذين يطلعون على داخلة أمره. وقد روى البخاري والنسائي وغيرهما, من حديث جماعة منهم يونس ويحيى بن سعيد وموسى بن عقبة وابن أبي عتيق عن الزهري, عن أبي سلمة, عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان: بطانة تأمره بالخير وتحضّه عليه, وبطانة تأمره بالسوء وتحضه عليه, والمعصوم من عصم الله», وقد رواه الأوزاعي ومعاوية بن سلام عن الزهري, عن أبي سلمة, عن أبي هريرة مرفوعاً بنحوه, فيحتمل أنه عند الزهري عن أبي سلمة عنهما وأخرجه النسائي عن الزهري أيضاً, وعلقه البخاري في صحيحه فقال: وقال عبيد الله بن أبي جعفر عن صفوان بن سليم عن أبي سلمة عن أبي أيوب الأنصاري فذكره فيحتمل أنه عند أبي سلمة عن ثلاثة من الصحابة, والله أعلم. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي, حدثنا أبو أيوب محمد بن الوزان, حدثنا عيسى بن يونس عن أبي حيان التيمي, عن أبي الزنباع, عن ابن أبي الدهقانة, قال: قيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن ههنا غلاماً من أهل الحيرة حافظ كاتب, فلو اتخذته كاتباً, فقال: قد اتخذت إذاً بطانة من دون المؤمنين. ففي هذا الأثر مع هذه الاَية دليل على أن أهل الذمة لا يجوز استعمالهم في الكتابة التي فيها استطالة على المسلمين وإطلاع على دواخل أمورهم التي يخشى أن يفشوها إلى الأعداء من أهل الحرب, ولهذا قال تعالى: {لا يألونكم خبالاً ودّوا ما عنتم}, وقد قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا إسحاق بن إسرائيل, حدثنا هشيم, حدثنا العوام عن الأزهر بن راشد, قال: كانوا يأتون أنساً فإذا حدثهم بحديث لا يدرون ما هو, أتوا الحسن يعني البصري, فيفسره لهم, قال: فحدث ذات يوم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال «لا تستضيئوا بنار المشركين, ولا تنقشوا في خواتيمكم عربياً» فلم يدروا ما هو, فأتوا الحسن فقالوا له: إن أنساً حدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «لا تستضيئوا بنار المشركين, ولا تنقشوا في خواتيمكم عربياً» فقال الحسن: أما قوله «لا تنقشوا في خواتيمكم عربياً»: محمد صلى الله عليه وسلم, وأما قوله «لا تستضيئوا بنار المشركين» يقول: لا تستشيروا المشركين في أموركم. ثم قال الحسن: تصديق ذلك في كتاب الله {يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم} هكذا رواه الحافظ أبو يعلى رحمه الله تعالى, وقد رواه النسائي عن مجاهد بن موسى, عن هشيم, ورواه الإمام أحمد عن هشيم بإسناده مثله في غير ذكر تفسير الحسن البصري, وهذا التفسير فيه نظر ومعناه ظاهر «لا تنقشوا في خواتيمكم عربياً» أي بخط عربي, لئلا يشابه نقس خاتم النبي صلى الله عليه وسلم, فإنه كان نقشه محمد رسول الله, ولهذا جاء في الحديث الصحيح أنه نهى أن ينقش أحد على نقشه. وأما الاستضاءة بنار المشركين, فمعناه لا تقاربوهم في المنازل بحيث تكونون معهم في بلادهم, بل تباعدوا منهم, وهاجروا من بلادهم, ولهذا روى أبو داود «لا تتراءى ناراهما» وفي الحديث الاَخر «من جامع المشرك أو سكن معه فهو مثله» فحمل الحديث على ما قاله الحسن رحمه الله, والاستشهاد عليه بالاَية فيه نظر, والله أعلم.

ثم قال تعالى: {قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر} أي قد لاح على صفحات وجوههم, وفلتات ألسنتهم من العداوة, مع ما هم مشتملون عليه في صدورهم من البغضاء للإسلام وأهله, ما لا يخفى مثله على لبيب عاقل, ولهذا قال تعالى: {قد بينا لكم الاَيات إن كنتم تعقلون} وقوله تعالى: {هاأنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم} أي أنتم أيها المؤمنون تحبون المنافقين بما يظهرونه لكم من الإيمان فتحبونهم على ذلك, وهم لا يحبونكم لا باطناً ولا ظاهراً, {وتؤمنون بالكتاب كله} أي ليس عندكم في شيء منه شك ولا ريب, وهم عندهم الشك والريب والحيرة. وقال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد, عن عكرمة أو سعيد بن جبير, عن ابن عباس {وتؤمنون بالكتاب كله} أي بكتابكم وكتابهم وبما مضى من الكتب قبل ذلك, وهم يكفرون بكتابكم, فأنتم أحق بالبغضاء لهم منهم لكم, رواه ابن جرير, {وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ} والأنامل أطراف الأصابع, قاله قتادة. وقال الشاعر:

أَوَدّ كما ما بَلّ حلقي ريقتيوما حملت كفاي أنملي العشرا

وقال ابن مسعود والسدي والربيع بن أنس: الأنامل الأصابع, وهذا شأن المنافقين يظهرون للمؤمنين الإيمان والمودة, وهم في الباطن بخلاف ذلك من كل وجه, كما قال تعالى: {وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ} وذلك أشد الغيظ والحنق. قال الله تعالى: {قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور} أي مهما كنتم تحسدون عليه المؤمنين ويغيظكم ذلك منهم, فاعلموا أن الله متم نعمته على عباده المؤمنين ومكمل دينه, ومعل كلمته ومظهر دينه, فموتوا أنتم بغيظكم {إن الله عليم بذات الصدور} أي هو عليم بما تنطوي عليه ضمائركم وتكنه سرائركم من البغضاء والحسد والغلّ للمؤمنين, وهو مجازيكم عليه في الدنيا بأن يريكم خلاف ما تؤمّلون, وفي الاَخرة بالعذاب الشديد في النار التي أنتم خالدون فيها لا محيد لكم عنها, ولا خروج لكم منها. ثم قال تعالى: {إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها} وهذه الحال دالة على شدة العداوة منهم للمؤمنين, وهو أنه إذا أصاب المؤمنين خصب ونصر وتأييد وكثروا وعز أنصارهم, ساء ذلك المنافقين, وإن أصاب المسلمين سنة أي جدب أو أديل عليهم الأعداء, لما لله تعالى في ذلك من الحكمة ـ كما جرى يوم أُحد ـ فرح المنافقون بذلك, قال الله تعالى مخاطباً للمؤمنين {وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئ} الاَية, يرشدهم تعالى إلى السلامة من شر الأشرار وكيد الفجار باستعمال الصبر والتقوى والتوكل على الله الذي هو محيط بأعدائهم, فلا حول ولا قوة لهم إلا به. وهو الذي ما شاء كان, وما لم يشأ لم يكن, ولا يقع في الوجود شيء إلا بتقديره ومشيئته, ومن توكل عليه كفاه.

ثم شرع تعالى في ذكر قصة أحد وما كان فيها من الاختبار لعباده المؤمنين. والتمييز بين المؤمنين والمنافقين وبيان صبر الصابرين فقال تعالى:)

** وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوّىءُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ * إِذْ هَمّتْ طّآئِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلاَ وَاللّهُ وَلِيّهُمَا وَعَلَى اللّهِ فَلْيَتَوَكّلِ الْمُؤْمِنُونَ * وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلّةٌ فَاتّقُواْ اللّهَ لَعَلّكُمْ تَشْكُرُونَ

المراد بهذه الوقعة يوم أحد عند الجمهور, قاله ابن عباس والحسن وقتادة والسدي وغير واحد. وعن الحسن البصري: المراد بذلك يوم الأحزاب. رواه ابن جرير, وهو غريب لا يعول عليه. وكانت وقعة أحد يوم السبت من شوال سنة ثلاث من الهجرة. قال قتادة: لإحدى عشرة ليلة خلت من شوال. وقال عكرمة: يوم السبت للنصف من شوال, فالله أعلم, وكان سببها أن المشركين حين قتل من قتل من أشرافهم يوم بدر وسلمت العير بما فيها من التجارة التي كانت مع أبي سفيان فلما رجع قَفَلُهُم إلى مكة قال أبناء من قتل, ورؤساء من بقي لأبي سفيان: أرصد هذه الأموال لقتال محمد فأنفقوها في ذلك, فجمعوا الجموع والأحابيش, وأقبلوا في نحو من ثلاثة آلاف حتى نزلوا قريباً من أحد تلقاء المدينة, فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة, فلما فرغ منها صلى على رجل من بني النجار يقال له مالك بن عمرو, واستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس «أيخرج إليهم أم يمكث بالمدينة»¹ فأشار عبد الله بن أبي بالمقام بالمدينة, فإن أقاموا أقاموا بشر محبس, وإن دخلوها قاتلهم الرجال في وجوههم, ورماهم النساء والصبيان بالحجارة من فوقهم, وإن رجعوا رجعوا خائبين وأشار آخرون من الصحابة ممن لم يشهد بدراً بالخروج إليهم, فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فلبس لأمته وخرج عليهم, وقد ندم بعضهم وقالوا: لعلنا استكرهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقالوا: يا رسول الله إن شئت أن نمكث, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن يرجع حتى يحكم الله له» فسار صلى الله عليه وسلم في ألف من أصحابه, فلما كانوا بالشوط, رجع عبد الله بن أبي في ثلث الجيش مغضباً لكونه لم يرجع إلى قوله, وقال هو وأصحابه: لو نعلم اليوم قتالاً لاتبعناكم, ولكنا لا نراكم تقاتلون اليوم. واستمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سائراً حتى نزل الشعب من أحد في عدوة الوادي. وجعل ظهره وعسكره إلى أحد, وقال «لا يقاتلن أحد حتى نأمره بالقتال». وتهيأ رسول الله صلى الله عليه وسلم للقتال وهو في سبعمائة من أصحابه. وأمر على الرماة عبد الله بن جبير أخا بني عمرو بن عوف. والرماة يومئذ خمسون رجلاً, فقال لهم «انضحوا الخيل عنا ولا نؤتين من قبلكم والزموا مكانكم إن كانت النوبة لنا أو علينا, وإن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم» وظاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين درعين, وأعطى اللواء مصعب بن عمير أخا بني عبد الدار. وأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الغلمان يومئذ وأرجأ آخرين حتى أمضاهم يوم الخندق بعد هذا اليوم بقريب من سنتين, وتعبّأت قريش وهم ثلاثة آلاف, ومعهم مائتا فرس قد جنبوها, فجعلوا على ميمنة الخيل خالد بن الوليد, وعلى الميسرة عكرمة بن أبي جهل, ودفعوا اللواء إلى بني عبد الدار, ثم كان بين الفريقين ما سيأتي تفصيله في مواضعه عند هذه الاَيات, إن شاء الله تعالى, ولهذا قال تعالى: {وإذ غدوت من أهلك تبوىء المؤمنين مقاعد للقتال} أي تنزلهم منازلهم, وتجعلهم ميمنة وميسرة وحيث أمرتهم {والله سميع عليم} أي سميع لما تقولون, عليم بضمائركم.

وقد أورد ابن جرير ههنا سؤالاً حاصله: كيف تقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم سار إلى أحد يوم الجمعة بعد الصلاة وقد قال الله تعالى: {وإذ غدوت من أهلك تبوىء المؤمنين مقاعد للقتال} الاَية ؟ ثم كان جوابه عنه: أن غدوه ليبوأهم مقاعد إنما كان يوم السبت أول النهار. وقوله تعالى: {إذ همت طائفتان منكم أن تفشل} الاَية, قال البخاري: حدثنا علي بن عبد الله, حدثنا سفيان, قال: قال عمرو: سمعت جابر بن عبد الله يقول: فينا نزلت {إذ همت طائفتان منكم أن تفشل} الاَية, قال: نحن الطائفتان بنو حارثة وبنو سلمة. وما نحب ـ وقال سفيان مرة ـ وما يسرني أنها لم تنزل لقوله تعالى: {والله وليهم} وكذا رواه مسلم من حديث سفيان بن عيينة به. وكذا قال غير واحد من السلف: إنهم بنو حارثة وبنو سلمة. وقوله تعالى: {ولقد نصركم الله ببدر} أي يوم بدر, وكان يوم الجمعة وافق السابع عشر من شهر رمضان من سنة اثنتين من الهجرة وهو يوم الفرقان الذي أعز الله فيه الإسلام وأهله, ودمغ فيه الشرك, وخرب محله وحزبه هذا مع قلة عدد المسليمن يومئذ, فإنهم كانوا ثلثمائة وثلاثة عشر رجلاً, فيهم فرسان وسبعون بعيراً, والباقون مشاة ليس معهم من العدد جميع ما يحتاجون إليه. وكان العدو يومئذ ما بين التسعمائة إلى الألف في سوابغ الحديد والبيض والعدة الكاملة والخيول المسومة والحلي الزائد, فأعز الله رسوله وأظهر وحيه وتنزيله, وبيض وجه النبي وقبيله, وأخزى الشيطان وجيله, ولهذا قال تعالى ممتناً على عباده المؤمنين وحزبه المتقين {ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة} أي قليل عددكم ليعلموا أن النصر إنما هو من عند الله لا بكثرة العدد والعُدد, ولهذا قال تعالى في الاَية الأخرى {ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئاً ـ إلى ـ غفور رحيم}. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر, حدثنا شعبة عن سماك, قال: سمعت عياضاً الأشعري قال: شهدت اليرموك وعلينا خمسة أمراء: أبو عبيدة, ويزيد بن أبي سفيان, وابن حسنة, وخالد بن الوليد, وعياض وليس عياض هذا الذي حدث سماكاً قال: وقال عمر: إذا كان قتال فعليكم أبو عبيدة, قال فكتبنا إليه إنه قد جاش إلينا الموت, واستمددناه, فكتب إلينا إنه قد جاءني كتابكم تستمدونني, وإني أدلكم على من هو أعز نصراً, وأحصن جنداً: الله عز وجل فاستنصروه, فإن محمداً صلى الله عليه وسلم قد نصر يوم بدر في أقل من عدتكم, فإذا جاءكم كتابي هذا, فقاتلوهم ولا تراجعوني, قال: فقاتلناهم فهزمناهم أربعة فراسخ, قال: وأصبنا أموالاً فتشاورنا, فأشار علينا عياض أن نعطي عن كل ذي رأس عشرة, قال: وقال أبو عبيدة: من يراهنني ؟ فقال شاب: أنا إن لم تغضب قال: فسبقه فرأيت عقيصتي أبي عبيدة تَنْفُزَان وهو خلفه على فرس عُرْي, وهذا إسناد صحيح, وقد أخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث بندار عن غندر بنحوه, واختاره الحافظ الضياء المقدسي في كتابه, وبدر: محلة بين مكة والمدينة تعرف ببئرها, منسوبة إلى رجل حفرها, يقال له: بدر بن النارين, قال الشعبي: بدر بئر لرجل يسمى بدراً, وقوله {فاتقوا الله لعلكم تشكرون} أي تقومون بطاعته.

تفسير ابن كثير - صفحة القرآن رقم 65

65 : تفسير الصفحة رقم 65 من القرآن الكريم** يَأَيّهَا الّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتّخِذُواْ بِطَانَةً مّن دُونِكُمْ لاَ يَأْلُونَكُمْ خَبَالاً وَدّواْ مَا عَنِتّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَآءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيّنّا لَكُمُ الاَيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ * هَآأَنْتُمْ أُوْلآءِ تُحِبّونَهُمْ وَلاَ يُحِبّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوَاْ آمَنّا وَإِذَا خَلَوْاْ عَضّواْ عَلَيْكُمُ الأنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُواْ بِغَيْظِكُمْ إِنّ اللّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصّدُورِ * إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيّئَةٌ يَفْرَحُواْ بِهَا وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتّقُواْ لاَ يَضُرّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً إِنّ اللّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ

يقول تبارك وتعالى ناهياً عباده المؤمنين عن اتخاذ المنافقين بطانة, أي يطلعونهم على سرائرهم وما يضمرونه لأعدائهم, والمنافقون بجهدهم وطاقتهم, لا يألون المؤمنين خبالاً, أي يسعون في مخالفتهم وما يضرهم بكل ممكن, وبما يستطيعون من المكر والخديعة, ويودّون ما يعنت المؤمنين ويحرجهم ويشق عليهم, وقوله تعالى: {لا تتخذوا بطانة من دونكم} أي من غيركم من أهل الأديان, وبطانة الرجل هم خاصة أهله الذين يطلعون على داخلة أمره. وقد روى البخاري والنسائي وغيرهما, من حديث جماعة منهم يونس ويحيى بن سعيد وموسى بن عقبة وابن أبي عتيق عن الزهري, عن أبي سلمة, عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان: بطانة تأمره بالخير وتحضّه عليه, وبطانة تأمره بالسوء وتحضه عليه, والمعصوم من عصم الله», وقد رواه الأوزاعي ومعاوية بن سلام عن الزهري, عن أبي سلمة, عن أبي هريرة مرفوعاً بنحوه, فيحتمل أنه عند الزهري عن أبي سلمة عنهما وأخرجه النسائي عن الزهري أيضاً, وعلقه البخاري في صحيحه فقال: وقال عبيد الله بن أبي جعفر عن صفوان بن سليم عن أبي سلمة عن أبي أيوب الأنصاري فذكره فيحتمل أنه عند أبي سلمة عن ثلاثة من الصحابة, والله أعلم. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي, حدثنا أبو أيوب محمد بن الوزان, حدثنا عيسى بن يونس عن أبي حيان التيمي, عن أبي الزنباع, عن ابن أبي الدهقانة, قال: قيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن ههنا غلاماً من أهل الحيرة حافظ كاتب, فلو اتخذته كاتباً, فقال: قد اتخذت إذاً بطانة من دون المؤمنين. ففي هذا الأثر مع هذه الاَية دليل على أن أهل الذمة لا يجوز استعمالهم في الكتابة التي فيها استطالة على المسلمين وإطلاع على دواخل أمورهم التي يخشى أن يفشوها إلى الأعداء من أهل الحرب, ولهذا قال تعالى: {لا يألونكم خبالاً ودّوا ما عنتم}, وقد قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا إسحاق بن إسرائيل, حدثنا هشيم, حدثنا العوام عن الأزهر بن راشد, قال: كانوا يأتون أنساً فإذا حدثهم بحديث لا يدرون ما هو, أتوا الحسن يعني البصري, فيفسره لهم, قال: فحدث ذات يوم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال «لا تستضيئوا بنار المشركين, ولا تنقشوا في خواتيمكم عربياً» فلم يدروا ما هو, فأتوا الحسن فقالوا له: إن أنساً حدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «لا تستضيئوا بنار المشركين, ولا تنقشوا في خواتيمكم عربياً» فقال الحسن: أما قوله «لا تنقشوا في خواتيمكم عربياً»: محمد صلى الله عليه وسلم, وأما قوله «لا تستضيئوا بنار المشركين» يقول: لا تستشيروا المشركين في أموركم. ثم قال الحسن: تصديق ذلك في كتاب الله {يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم} هكذا رواه الحافظ أبو يعلى رحمه الله تعالى, وقد رواه النسائي عن مجاهد بن موسى, عن هشيم, ورواه الإمام أحمد عن هشيم بإسناده مثله في غير ذكر تفسير الحسن البصري, وهذا التفسير فيه نظر ومعناه ظاهر «لا تنقشوا في خواتيمكم عربياً» أي بخط عربي, لئلا يشابه نقس خاتم النبي صلى الله عليه وسلم, فإنه كان نقشه محمد رسول الله, ولهذا جاء في الحديث الصحيح أنه نهى أن ينقش أحد على نقشه. وأما الاستضاءة بنار المشركين, فمعناه لا تقاربوهم في المنازل بحيث تكونون معهم في بلادهم, بل تباعدوا منهم, وهاجروا من بلادهم, ولهذا روى أبو داود «لا تتراءى ناراهما» وفي الحديث الاَخر «من جامع المشرك أو سكن معه فهو مثله» فحمل الحديث على ما قاله الحسن رحمه الله, والاستشهاد عليه بالاَية فيه نظر, والله أعلم.

ثم قال تعالى: {قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر} أي قد لاح على صفحات وجوههم, وفلتات ألسنتهم من العداوة, مع ما هم مشتملون عليه في صدورهم من البغضاء للإسلام وأهله, ما لا يخفى مثله على لبيب عاقل, ولهذا قال تعالى: {قد بينا لكم الاَيات إن كنتم تعقلون} وقوله تعالى: {هاأنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم} أي أنتم أيها المؤمنون تحبون المنافقين بما يظهرونه لكم من الإيمان فتحبونهم على ذلك, وهم لا يحبونكم لا باطناً ولا ظاهراً, {وتؤمنون بالكتاب كله} أي ليس عندكم في شيء منه شك ولا ريب, وهم عندهم الشك والريب والحيرة. وقال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد, عن عكرمة أو سعيد بن جبير, عن ابن عباس {وتؤمنون بالكتاب كله} أي بكتابكم وكتابهم وبما مضى من الكتب قبل ذلك, وهم يكفرون بكتابكم, فأنتم أحق بالبغضاء لهم منهم لكم, رواه ابن جرير, {وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ} والأنامل أطراف الأصابع, قاله قتادة. وقال الشاعر:

أَوَدّ كما ما بَلّ حلقي ريقتيوما حملت كفاي أنملي العشرا

وقال ابن مسعود والسدي والربيع بن أنس: الأنامل الأصابع, وهذا شأن المنافقين يظهرون للمؤمنين الإيمان والمودة, وهم في الباطن بخلاف ذلك من كل وجه, كما قال تعالى: {وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ} وذلك أشد الغيظ والحنق. قال الله تعالى: {قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور} أي مهما كنتم تحسدون عليه المؤمنين ويغيظكم ذلك منهم, فاعلموا أن الله متم نعمته على عباده المؤمنين ومكمل دينه, ومعل كلمته ومظهر دينه, فموتوا أنتم بغيظكم {إن الله عليم بذات الصدور} أي هو عليم بما تنطوي عليه ضمائركم وتكنه سرائركم من البغضاء والحسد والغلّ للمؤمنين, وهو مجازيكم عليه في الدنيا بأن يريكم خلاف ما تؤمّلون, وفي الاَخرة بالعذاب الشديد في النار التي أنتم خالدون فيها لا محيد لكم عنها, ولا خروج لكم منها. ثم قال تعالى: {إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها} وهذه الحال دالة على شدة العداوة منهم للمؤمنين, وهو أنه إذا أصاب المؤمنين خصب ونصر وتأييد وكثروا وعز أنصارهم, ساء ذلك المنافقين, وإن أصاب المسلمين سنة أي جدب أو أديل عليهم الأعداء, لما لله تعالى في ذلك من الحكمة ـ كما جرى يوم أُحد ـ فرح المنافقون بذلك, قال الله تعالى مخاطباً للمؤمنين {وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئ} الاَية, يرشدهم تعالى إلى السلامة من شر الأشرار وكيد الفجار باستعمال الصبر والتقوى والتوكل على الله الذي هو محيط بأعدائهم, فلا حول ولا قوة لهم إلا به. وهو الذي ما شاء كان, وما لم يشأ لم يكن, ولا يقع في الوجود شيء إلا بتقديره ومشيئته, ومن توكل عليه كفاه.

ثم شرع تعالى في ذكر قصة أحد وما كان فيها من الاختبار لعباده المؤمنين. والتمييز بين المؤمنين والمنافقين وبيان صبر الصابرين فقال تعالى:)

** وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوّىءُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ * إِذْ هَمّتْ طّآئِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلاَ وَاللّهُ وَلِيّهُمَا وَعَلَى اللّهِ فَلْيَتَوَكّلِ الْمُؤْمِنُونَ * وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلّةٌ فَاتّقُواْ اللّهَ لَعَلّكُمْ تَشْكُرُونَ

المراد بهذه الوقعة يوم أحد عند الجمهور, قاله ابن عباس والحسن وقتادة والسدي وغير واحد. وعن الحسن البصري: المراد بذلك يوم الأحزاب. رواه ابن جرير, وهو غريب لا يعول عليه. وكانت وقعة أحد يوم السبت من شوال سنة ثلاث من الهجرة. قال قتادة: لإحدى عشرة ليلة خلت من شوال. وقال عكرمة: يوم السبت للنصف من شوال, فالله أعلم, وكان سببها أن المشركين حين قتل من قتل من أشرافهم يوم بدر وسلمت العير بما فيها من التجارة التي كانت مع أبي سفيان فلما رجع قَفَلُهُم إلى مكة قال أبناء من قتل, ورؤساء من بقي لأبي سفيان: أرصد هذه الأموال لقتال محمد فأنفقوها في ذلك, فجمعوا الجموع والأحابيش, وأقبلوا في نحو من ثلاثة آلاف حتى نزلوا قريباً من أحد تلقاء المدينة, فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة, فلما فرغ منها صلى على رجل من بني النجار يقال له مالك بن عمرو, واستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس «أيخرج إليهم أم يمكث بالمدينة»¹ فأشار عبد الله بن أبي بالمقام بالمدينة, فإن أقاموا أقاموا بشر محبس, وإن دخلوها قاتلهم الرجال في وجوههم, ورماهم النساء والصبيان بالحجارة من فوقهم, وإن رجعوا رجعوا خائبين وأشار آخرون من الصحابة ممن لم يشهد بدراً بالخروج إليهم, فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فلبس لأمته وخرج عليهم, وقد ندم بعضهم وقالوا: لعلنا استكرهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقالوا: يا رسول الله إن شئت أن نمكث, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن يرجع حتى يحكم الله له» فسار صلى الله عليه وسلم في ألف من أصحابه, فلما كانوا بالشوط, رجع عبد الله بن أبي في ثلث الجيش مغضباً لكونه لم يرجع إلى قوله, وقال هو وأصحابه: لو نعلم اليوم قتالاً لاتبعناكم, ولكنا لا نراكم تقاتلون اليوم. واستمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سائراً حتى نزل الشعب من أحد في عدوة الوادي. وجعل ظهره وعسكره إلى أحد, وقال «لا يقاتلن أحد حتى نأمره بالقتال». وتهيأ رسول الله صلى الله عليه وسلم للقتال وهو في سبعمائة من أصحابه. وأمر على الرماة عبد الله بن جبير أخا بني عمرو بن عوف. والرماة يومئذ خمسون رجلاً, فقال لهم «انضحوا الخيل عنا ولا نؤتين من قبلكم والزموا مكانكم إن كانت النوبة لنا أو علينا, وإن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم» وظاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين درعين, وأعطى اللواء مصعب بن عمير أخا بني عبد الدار. وأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الغلمان يومئذ وأرجأ آخرين حتى أمضاهم يوم الخندق بعد هذا اليوم بقريب من سنتين, وتعبّأت قريش وهم ثلاثة آلاف, ومعهم مائتا فرس قد جنبوها, فجعلوا على ميمنة الخيل خالد بن الوليد, وعلى الميسرة عكرمة بن أبي جهل, ودفعوا اللواء إلى بني عبد الدار, ثم كان بين الفريقين ما سيأتي تفصيله في مواضعه عند هذه الاَيات, إن شاء الله تعالى, ولهذا قال تعالى: {وإذ غدوت من أهلك تبوىء المؤمنين مقاعد للقتال} أي تنزلهم منازلهم, وتجعلهم ميمنة وميسرة وحيث أمرتهم {والله سميع عليم} أي سميع لما تقولون, عليم بضمائركم.

وقد أورد ابن جرير ههنا سؤالاً حاصله: كيف تقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم سار إلى أحد يوم الجمعة بعد الصلاة وقد قال الله تعالى: {وإذ غدوت من أهلك تبوىء المؤمنين مقاعد للقتال} الاَية ؟ ثم كان جوابه عنه: أن غدوه ليبوأهم مقاعد إنما كان يوم السبت أول النهار. وقوله تعالى: {إذ همت طائفتان منكم أن تفشل} الاَية, قال البخاري: حدثنا علي بن عبد الله, حدثنا سفيان, قال: قال عمرو: سمعت جابر بن عبد الله يقول: فينا نزلت {إذ همت طائفتان منكم أن تفشل} الاَية, قال: نحن الطائفتان بنو حارثة وبنو سلمة. وما نحب ـ وقال سفيان مرة ـ وما يسرني أنها لم تنزل لقوله تعالى: {والله وليهم} وكذا رواه مسلم من حديث سفيان بن عيينة به. وكذا قال غير واحد من السلف: إنهم بنو حارثة وبنو سلمة. وقوله تعالى: {ولقد نصركم الله ببدر} أي يوم بدر, وكان يوم الجمعة وافق السابع عشر من شهر رمضان من سنة اثنتين من الهجرة وهو يوم الفرقان الذي أعز الله فيه الإسلام وأهله, ودمغ فيه الشرك, وخرب محله وحزبه هذا مع قلة عدد المسليمن يومئذ, فإنهم كانوا ثلثمائة وثلاثة عشر رجلاً, فيهم فرسان وسبعون بعيراً, والباقون مشاة ليس معهم من العدد جميع ما يحتاجون إليه. وكان العدو يومئذ ما بين التسعمائة إلى الألف في سوابغ الحديد والبيض والعدة الكاملة والخيول المسومة والحلي الزائد, فأعز الله رسوله وأظهر وحيه وتنزيله, وبيض وجه النبي وقبيله, وأخزى الشيطان وجيله, ولهذا قال تعالى ممتناً على عباده المؤمنين وحزبه المتقين {ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة} أي قليل عددكم ليعلموا أن النصر إنما هو من عند الله لا بكثرة العدد والعُدد, ولهذا قال تعالى في الاَية الأخرى {ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئاً ـ إلى ـ غفور رحيم}. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر, حدثنا شعبة عن سماك, قال: سمعت عياضاً الأشعري قال: شهدت اليرموك وعلينا خمسة أمراء: أبو عبيدة, ويزيد بن أبي سفيان, وابن حسنة, وخالد بن الوليد, وعياض وليس عياض هذا الذي حدث سماكاً قال: وقال عمر: إذا كان قتال فعليكم أبو عبيدة, قال فكتبنا إليه إنه قد جاش إلينا الموت, واستمددناه, فكتب إلينا إنه قد جاءني كتابكم تستمدونني, وإني أدلكم على من هو أعز نصراً, وأحصن جنداً: الله عز وجل فاستنصروه, فإن محمداً صلى الله عليه وسلم قد نصر يوم بدر في أقل من عدتكم, فإذا جاءكم كتابي هذا, فقاتلوهم ولا تراجعوني, قال: فقاتلناهم فهزمناهم أربعة فراسخ, قال: وأصبنا أموالاً فتشاورنا, فأشار علينا عياض أن نعطي عن كل ذي رأس عشرة, قال: وقال أبو عبيدة: من يراهنني ؟ فقال شاب: أنا إن لم تغضب قال: فسبقه فرأيت عقيصتي أبي عبيدة تَنْفُزَان وهو خلفه على فرس عُرْي, وهذا إسناد صحيح, وقد أخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث بندار عن غندر بنحوه, واختاره الحافظ الضياء المقدسي في كتابه, وبدر: محلة بين مكة والمدينة تعرف ببئرها, منسوبة إلى رجل حفرها, يقال له: بدر بن النارين, قال الشعبي: بدر بئر لرجل يسمى بدراً, وقوله {فاتقوا الله لعلكم تشكرون} أي تقومون بطاعته.

الصفحة رقم 65 من المصحف تحميل و استماع mp3